任玉玉视角下的中国气候变化升温速率与风险分析工具的缺失

在全球气候变化的背景下,中国作为一个地域广阔、气候多样的国家,其气候变化的情况尤为引人关注。任玉玉,作为气候变化领域的专家,指出中国的升温速率明显高于全球平均水平,这一现象不仅对中国的生态环境、农业生产、水资源管理等方面构成了严峻挑战,而且也暴露出我国在气候风险分析工具方面的不足。

一、中国升温速率的现状与影响

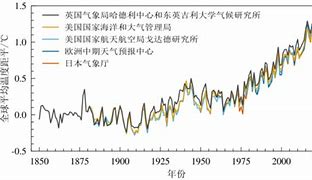

根据中国气象局和国际气候变化专门委员会(IPCC)的报告,中国的平均气温自20世纪中叶以来已上升约1.5℃,这一速率是全球平均水平的两倍。这种快速的升温现象导致了一系列的气候变化问题,包括极端天气事件的增加、海平面上升、冰川融化等。

1.

极端天气事件的增加

:随着全球温度的升高,中国遭遇的极端天气事件,如热浪、暴雨、干旱等,发生的频率和强度都有所增加。这些极端天气不仅对人民的生命财产安全构成威胁,也对农业生产造成了严重影响。2.

海平面上升与沿海城市风险

:中国拥有漫长的海岸线,海平面上升对沿海城市构成了直接威胁。例如,上海、广州等大城市面临着海水入侵、洪水等风险。3.

冰川融化与水资源管理

:中国西部地区依赖冰川融水,冰川的快速融化导致水资源供应的不稳定,对农业灌溉和居民生活用水构成挑战。二、气候风险分析工具的缺失

尽管中国在气候变化研究方面取得了一定的进展,但在气候风险分析工具的开发和应用方面仍显不足。这主要表现在以下几个方面:

1.

数据收集与处理能力不足

:气候变化研究需要大量的历史和实时数据支持,但目前我国在数据收集、存储和处理方面的能力仍有待提高。2.

模型与预测工具的局限性

:现有的气候模型和预测工具在准确性和精细度上存在局限,难以满足复杂多变的气候变化预测需求。3.

跨学科研究的缺乏

:气候变化是一个涉及气象学、环境科学、经济学等多个学科的复杂问题,但目前我国在跨学科研究方面的整合不足,导致对气候风险的综合评估能力有限。三、应对策略与建议

为了应对气候变化带来的挑战,中国需要加强气候风险分析工具的研发和应用。具体建议包括:

1.

加强基础设施建设

:提升气象观测网络的覆盖范围和精度,建立高效的数据处理和分析系统。2.

研发先进的预测模型

:结合人工智能、大数据等现代技术,开发更为精准的气候变化预测模型。3.

推动跨学科研究

:鼓励气象学、环境科学、社会科学等领域的专家合作,共同研究气候变化对社会经济的影响及应对策略。4.

加强政策支持与公众教育

:政府应出台相关政策,支持气候变化研究和风险管理工具的开发。通过教育提高公众对气候变化的认识和应对能力。结语

任玉玉的观点揭示了中国在气候变化面前的严峻形势,以及在气候风险分析工具方面的不足。面对这一挑战,中国需要采取更为积极和全面的措施,以确保在气候变化的全球背景下,能够有效地保护人民的生命财产安全,保障经济的可持续发展。通过加强基础设施建设、研发先进的预测模型、推动跨学科研究以及加强政策支持和公众教育,中国可以更好地应对气候变化带来的风险,实现绿色、可持续的发展目标。