浙大贫困生晒旅游照被取消受助资格,我们需要怎样的贫困定义?

浙江大学一名学生因在社交媒体上晒出旅游照片,被取消贫困生受助资格的消息引发了广泛关注,这一事件不仅引发了关于“贫困生”定义的讨论,更让我们思考如何在公平与道德之间找到平衡。

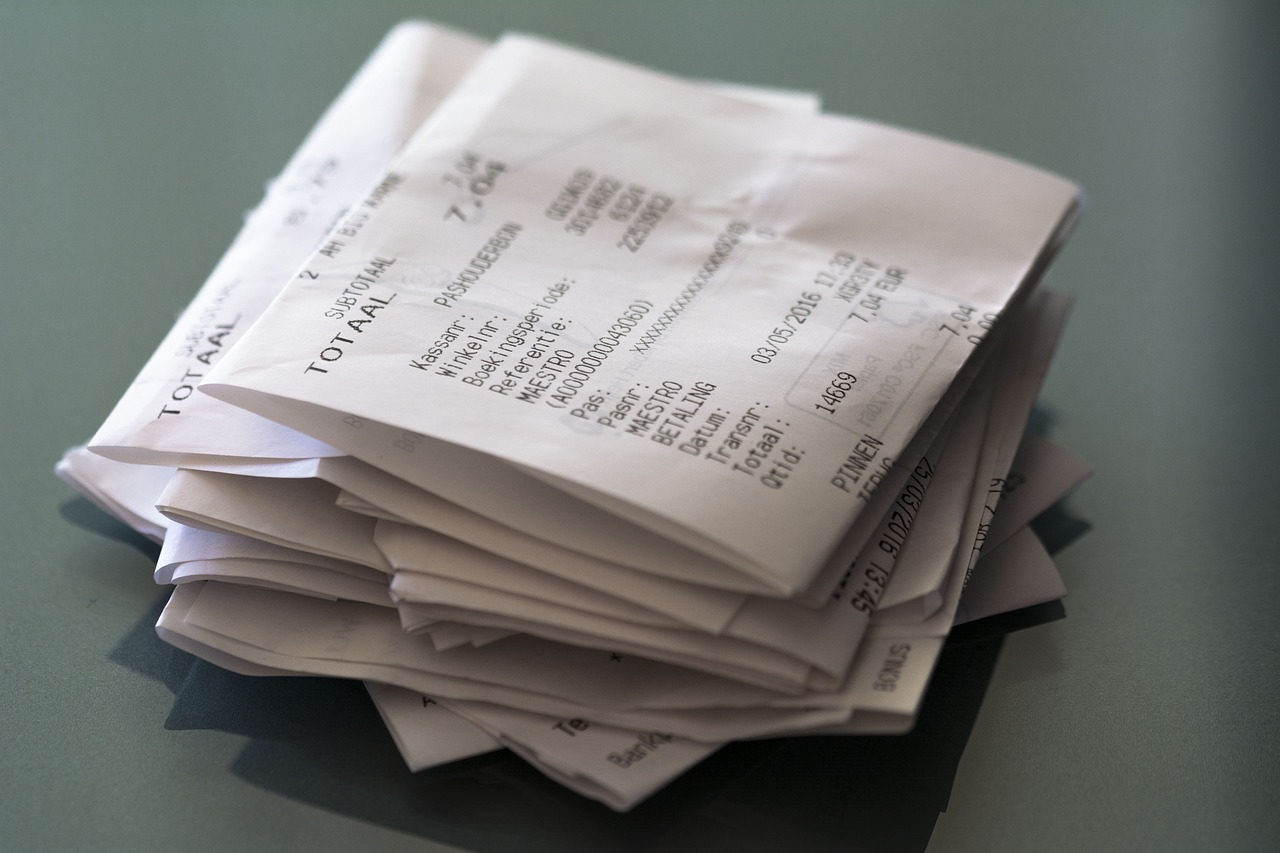

据报道,该学生在申请贫困生资助时,提交的材料显示其家庭经济困难,符合资助条件,在资助发放后,该学生在社交媒体上晒出了自己旅游的照片,这一行为引起了学校和相关部门的注意,经过调查,学校发现该学生的家庭经济状况并不符合贫困标准,因此决定取消其受助资格。

这一事件引发了广泛的讨论和争议,有人认为该学生的行为违背了诚信原则,不应该享受贫困生资助;也有人认为学校过于苛刻,不应该因为一次“炫耀”就剥夺其受助权利,我们究竟应该如何定义“贫困生”,又该如何在公平与道德之间找到平衡呢?

我们需要明确的是,“贫困生”的定义并非一成不变,而是随着时代和社会的发展而不断变化的,在过去,贫困往往被简单地定义为收入低下、生活困难,在现代社会,贫困的涵义已经远远超出了这个范畴,除了经济因素外,教育、医疗、住房等方面的困难也可能导致一个人陷入贫困状态,在评估一个学生是否符合贫困生资助条件时,我们应该综合考虑其家庭经济状况、生活开支、学费负担等多方面因素。

我们需要明确的是,“贫困生”的认定应该是一个动态的过程,在申请资助时,学生需要提交真实、完整的材料,以证明其家庭经济状况符合资助条件,而在资助发放后,学校和相关部门也应该定期对学生的学习和生活情况进行跟踪调查,以确保其仍然符合资助条件,如果发现有学生提供虚假材料或不再符合资助条件,应该及时取消其受助资格。

在实际操作中,我们往往会遇到各种复杂的情况和矛盾,我们希望通过资助帮助真正需要帮助的学生;我们也担心过于严格的审核和监管会给学生带来不必要的压力和负担,在平衡公平与道德之间时,我们需要更加谨慎和细致。

对于此次浙大事件中的学生而言,其行为确实存在不妥之处,虽然晒旅游照片并不直接证明其家庭经济状况好转或不符合资助条件,但这一行为确实容易引发误解和质疑,作为受过高等教育的学生,应该更加珍惜和尊重公共资源和社会信任,如果确实获得了资助或帮助,应该更加谨慎地使用和支配这些资源;如果家庭经济状况有所好转或不再符合资助条件时,应该及时主动向学校或相关部门报告并退回多余的资金或资源。

我们也应该看到学校在处理此事时的积极态度和负责任精神,学校不仅及时取消了该学生的受助资格并追回已发放的资金;还加强了对全校学生的宣传和教育力度;并承诺将进一步完善贫困生认定和监管机制;确保真正需要帮助的学生能够得到及时有效的支持和帮助。

我们还需要反思当前社会对于“贫困”的认知和态度,在物质日益丰富的今天,“贫困”已经成为一个相对的概念;而“贫困生”也不再是简单的经济困难或生活拮据的代名词,我们需要更加全面、客观地看待“贫困”问题;并努力营造一个包容、理解、支持的社会环境;让每一个需要帮助的人都能得到应有的关爱和支持。

最后需要强调的是:在公平与道德之间找到平衡并非易事;但只要我们始终坚持公正、公平、公开的原则;不断完善相关制度机制;加强宣传教育力度;并尊重每一个个体的权利和尊严;我们就能够逐步构建一个更加和谐、包容、发展的社会。